今日的教会

徐精一

在简述中国大陆基督复临安息日会的现况之前,首先要指出中国宗教政策的两大原则。第一是三自原则,即自治、自养、自传,独立自主,自办教会的方针。独立自主并不表示自我孤立,近年来更进一步发展与海外教会团体之间的友好交往,并欢迎海外教会在圣工上合作事奉。但三自原则及独立自主的任务既是「割断同帝国主义的关系,摆脱外国差会对中国教会的控制, 因此中国的基督教会在组织上不允许与海外的教会组织有从属的关系。即使在香港回归后,内地和香港的教会也要在「互不隷属,互不干涉,互相尊重」的原则下来往交流。

三自原则不但适用于中国与海外教会组织的关系上,甚至连国内教会之间的关系及来往上有时也都适用。例如1997年广州市宗教事务管理条例中即规定:未经市以上宗教团体同意并报告市以上宗教事务部门备案,广州市宗教教牧人员不得应邀到市外或从市外应激到广州市举行和主持宗教活动。许多其他省市亦都有类似的规定。

以三自原则来管理教会的组织,就是在1954年成立的基督教三自爱国委员会,1980年代宗教活动增加,教会事务频繁以后,又成立中国基督教协会,负责处理教会内部的事务,如神学教育,圣经及宗教书籍的出版等,三自会则比较偏重宗教政策的执行及与政府机构之联系等。三自会及协会通称两会,上自全国,下至省市县区,大都有两会的组织。在协会成立之初,虽是两块招牌,实际上是一套人马。但在90年代以后,已有许多地方两会的成员由不同的教牧人员分别担任。

两会的组织尙有另一特点。全国两会的总部虽设于上海,但因长年担任领导的丁光训主教亦担任金陵神学院院长一职,久居南京,因此全国两会在南京亦设有一办事处,简称宁办。如今丁主教虽已退休,但宁办的架构仍然继续。沪宁两办公处之间有功能上的分工。其分工之一爲宁办负责对外宗教团体的联系(包括港澳)。

中国宗教事务管理的第二个原则是后宗派时期的特色。其理论根据爲由于外国差会在旧社会对中国教会的控制,使得中国教会宗派林立,彼此攻击。因此加强各宗派间的团结,取消宗派组织,乃成爲中国教会后宗派时期的特色。

后宗派时期特色在1958年教会开始联合礼拜后体现出来。各宗派的基督徒都在同一日(星期日)同一教堂内举行崇拜仪式,由不同宗派的牧长轮流主持。讲道的内容以共同的教义爲主,不再提及各宗派要道的特点。神学院从事神学教育及训练时,亦是如此。这种情况大致维持到1966年文化大革命的开始。文革期间一切公开的宗教活动完全停止,仅有极少数忠心信徒坚持他们的信仰,在家中过他们的宗教生活。

文革结束后,宗教活动逐渐恢复。有宗派性的基督徒也开始要求在他们独特的宗教信仰及宗教生活上得到尊重及照顾。目前在各大城市,宗派性的基督徒虽然仍在同一个教堂中聚会,但他们可以用他们自己的仪式进行,由他们自己的牧长主持,宣讲具有宗派特色的要道。在有些地区,宗派甚至有自己的活动场所,宗派之间的关系则爲求同存异,彼此拿重。目前正式承认的宗派有三:聚会所(小群),真耶稣教会及基督复临安息日会。其他过去的主流宗派,如今都已完全合拼爲一。

在神学教育及训练上,隷属三自会的神学院都维持后宗派时期的特色。唯有在义工培训或其他短期神职人员的训练上,有些地方允许宗派性的课程或允许宗派自行举办。但在教会组织架构上,绝不允许有宗派性的结织,唯一的例外是在地方教会的层面上。因爲既然已允许有个别的宗派礼仪及宗教生活和活动,即不能不允许一些最基本的组织负责这样的活动。在一个县市中若有数个同宗派的教会,彼此之间亦不允许有组织上的联系,因此在圣工上亦不容易彼此协调合作。

除了上述两大原则之外,福音的宣扬还受到许多其他的限制。虽然宪法第36条规定了人民有信仰宗教的自由,但同时也规定了人民有不信仰的自由。而实际上,强调不信仰宗教的自由几乎超过了信仰宗教的自由。例如宗教活动只能在登记的宗教场所内举行。宗教团体不得从事教育工作,不得向党员,军人及18岁以下的青少年传教等等。除了这些全国性的规定外,有些地方负责宗教的干部甚至又订立了一些自己的法规,如不批准成立过去(解放前)没有的宗教团体。但也有些地区,对全国性的规定,在解释及执行上比较宽松。因此在今天的教会中,已经可以见到愈来愈多的青少年甚至儿童参加宗教活动了。

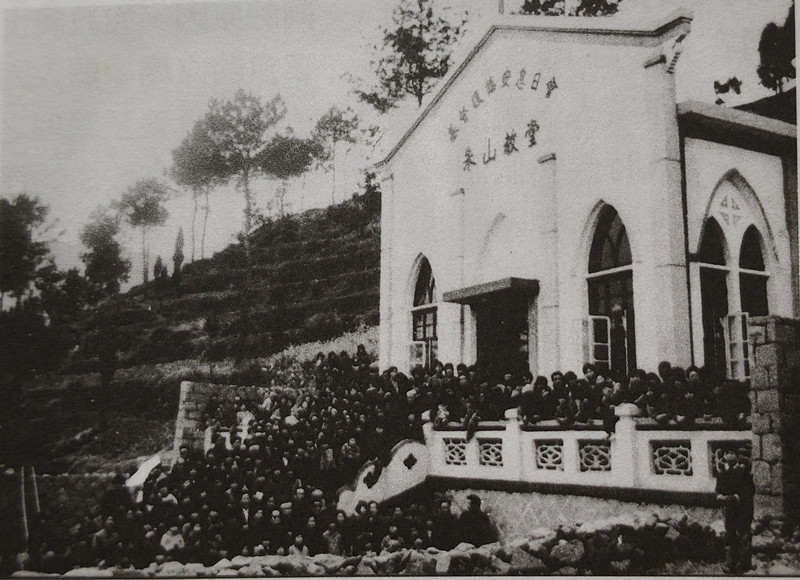

回顾中国大陆的圣工,自1902年起,经过近30年的辛勤耕耘,本会有了甚爲健全的组织。计有 1 个分会,7个联合会,30个区会,1所大学,14所中学,16间医院和诊所,1家出版社;但教会只有 284 个,教友不过 23, 028人。1948年岁末由于政治情况的改变,中华分会南迁香港,宣布成立临时中华分会。翌年 12 月临时中华分会结束,在上海由中国职工组成的中华分会接替。可是这个中华分会,也不能在短期内解决自治,自养和自传的问题。1952年春,中华分会因控诉革新而停止工作,所属全国各地之医院,学校及时兆报馆被政府指定的单位接管,绝大部份联合会,区会也先后停止工作。唯有浙南区会剩下十多个职工同心协力维持圣工,在1952年召开浙南信徒代表会,推举区会司库担任会长。他们把浙南分爲6个教区,权力下放,大家不拿工资只领生活津贴,到处开培灵会,信徒人数也有增加。直到目前,浙江信徒人数仍爲全国第一位。1958年宗教活动受到多种运动的影响而遭受冲击,安息日的聚会因「大联合」转入地下。直到1978年重新贯彻宗教政策,开放教堂,恢复礼拜。圣工日渐兴旺,信徒人数大大增加,新建教堂数十座。全国各地教会,也和浙江经过同样的历程。特别是最近15年来,改革开放的政策落实以后,教会有了惊人的增长。以下图表显示1995年以来基督复临安息日会数目及教友人数的统计。

年份 | 教会数目 | 教友人数 |

1995 | 1685 | 199, 823 |

1996 | 2084 | 219, 916 |

1997 | 2456 | 235,227 |

1998 | 2668 | 254, 305 |

1999 | 2708 | 280, 380 |

2000 | 2616 | 297, 232 |

若以省份来看,目前复临信徒人数最多的省份如下:

1) 浙江49,953人

2) 吉林 31,795人

3)江苏 30,426人

4)广东 21,790人

5)安徽 20,645人

6)河南 18,922人

7)福建 18,601人

8)辽宁 14,840人

9)陕西 13,203人

10) 江西 11,722人

教会空前增长及圣工迅速发展的原因,第一就是上帝的赐福及圣灵的沛降。在上帝奇妙的带领之下,许多对福音的阻碍及限制反而变成了传扬福音的助力。三自的原则使得中国的信徒不能再依赖外来的人力财力及物力,而走向自力更生的道路。在自立更生的道路上,更增强他们对上帝的信心与依靠:愈在他们走头无路的时候,就愈祈求上帝的带领与帮助;人的尽头,确实是上帝的开头。

在后宗派时期的原则下,教会失去许多机构及教产。但长远来看,这对圣工来说也得到了「塞翁失马,焉知非福」的结果。那些仅爲了在教会机构的工作而加入教会的职工被筛选出去了。剩余下来的人数虽少,却是真正忠心于主有真实信仰的复临信徒。他们就像基甸的三百精兵一样,在上帝的带领下,重新建立了有根有基的中国教会。没有了机构事务性的工作,也让他们能够专注于在第一线直接传道的工作。

中国大陆教会急速增长的第二个原因是平信徒的积极参与圣工。已从教外工作上退休的弟兄姐妹,自然可以全心全意的从事教会的工作·由于他们有单位的退休金·因此在圣工上除了要报销一些必要的开支如交通费用等,完全不给教会带来任何经济上的负担。还没有退休的弟兄姐妹虽然无法全然献身,但在工作之余也爲圣工奉献大量的时间与精力,他们在教会中的工作同样也是义务性的。

这些从事全职或兼职教会义工的平信徒,通常都没有经过正规的神学或传道的训练,很多教育水平也不高。他们的背景及职业或不相同,但有一点却是相同的,那就是他们爱主爱教会的心和献身牺牲的精神。藉着一些简单的培训,自身勤奋的学习圣经和预言之灵的书籍,热切祈求上帝的帮助,这些平信徒都成爲了上帝有力的工人。

个人布道是中华圣工迅速进展的另一个原因。由于没有教会组织与机构,公开的布道活动也不允许,信徒的个人之工就成了救灵布道的唯一但也是最有效的途径。他们在接受了福音真光之后,就将宝贵的信息与家人、亲友、邻居,同事等分享。不久时候一个个家庭聚会点就相继成立。家庭聚会点发展到一定规模之后,基于法令的限制及现实的需要,就会一分爲二,如同细胞的自然繁殖一样的聚会点就像雨后春笥一般的欣欣向荣,蓬勃增长了。

中华圣工发展的其他原因包括:信徒们对圣经及预言之灵勤奋地研读查考,建立了他们坚定不移的信仰;他们积极敬虔的涛告生活增进了他们对上帝的坚信不疑的信心;而上帝对他们祈求的应允以及许多神迹奇事的成就,更增进了他们对上帝毫无疑问的信靠。虽然他们没有高深的神学造指或丰富的牧养经验,但因爲他们这股如孩童般单纯的信仰,信心和信靠,主爲他们成就了大事。

当然本会在中国大陆的圣工同时也面临着许多挑战,其中最大也是最紧急的就是神学教育及传道训练。无论是义工或传道人,都有这方面的需要。这些工作虽然在全国各地都在进行,但我们需要更全面,更有系统性的教育与训练。与此息息相关的另一个挑战是教会领袖的训练与培养,特别是在信徒的牧养和教会的管理及领导方面。国内义工和传道人过去所专注的是救灵布道,在这些方面他们也取得了相当的成效,但在牧养及管理教会上却无充分的教育与训练。在教友人数日增,教会规模日大的情况下,这方面的缺失对教会带来不可忽视的伤害。小则影响教会健康的成长,大则因无法解决内部的一些纷争而造成教会的分裂。教会的分裂有许多不同的原因,如教义上的分歧,对政府及三自的立场,个人因素等。但在教会无法有效牧养及管理之下,这些分歧常会对教会带来致命的伤害。

多方面的文字工作是中华圣工的另一挑战。过去的文字工作专注于圣经及怀着的提供,忽略了其他灵修、查经、解经、牧养教会等所需的之材料,有助于基督徒解决现实生活上各项问题的材料更是缺乏,如婚姻、家庭、子女的教育、个人财务、时间管理、人际关系,解决冲突等。

随着教友人数的增加和圣工全面的进展,教会所面临经济上的挑战也与日俱增。其中最大的是教堂的兴建。数年前几千美元即可兴建一座具有相当规模的教堂。但随着社会经济的急速发展,生活水平及物价的提高,容纳两三百人的教堂造价已高达数万甚至数十万美元。随着国家的改革开放政策,兴建教堂常常成爲地方上招商引资的一个项目。好处是兴建教堂很容易得到当地政府的批准。坏处乃是政府爲了要增加外地的投资,经常要求教会兴建超过实际需要的教堂,给教会带来极大的经济负担。

上述教牧人员及义工的训练,教会领袖人才的培养,文字工作上的发展,也都需要经济上的支持,而且一切费用随着国家经济的发展,也是与日俱增。

设法维持或改善与政府及三自之间的关系,是教会所面临的一个特别的挑战。虽然政府及三自对宗教组织有一定的政策及法规,但这些政策法规的解释

及执行常因地因人而异。因此教会与各地方及各层次政府机关及三自之间的关系对圣工常有决定性的作用。这方面工作的关键在于如何在不违背教会的基本要道及原则下,配合政府及三自的政策,对国家及社会的发展作出贡献。

最后,随着国家的改革开放,世俗主义,物质主义,拜金主义也渐渐充斥于中国社会。随着人心的败坏及刚硬,福音的传扬将遭遇到更多更大的抗拒及排斥。目前圣工在都市的发展已经比在农村来得缓慢。在经济较发展地区的圣工已经远远不如在经济较落后的地区。如何利用因改革开放而得到的宗教自由,在整个社会还没有因改革开放而受到腐蚀之前的这段黄金时期,迅速发展主的圣工,乃是今日中国教会所面临的另一挑战。

搜索

搜索