1·初期的医药工作

沈斌仁

1903年10月3日,加拿大太平洋航运公司的印度女皇号驶离温哥华的码头。在船上三等航里,有六位旅客是被派到中国的传道士。他们就是:米勒耳医师和他的夫人米莫娣医师,施列民医师和他的夫人施柏莎医师,及两位护士小姐艾克瑞和辛普生。他们到达中国,使基督复临安息日会派到中国传教士的人数,从七位增加到十三位。米勒耳夫妇和施列民夫妇在河南开展了医药传道的工作。米勒耳和施列民是当时中国教会仅有的四位牧师之二。他们在河南上蔡县成立了诊所,同时又开展了出版工作和教育工作。

1905年3月14日,米莫娣医师因病去世。她临死的时候,寄了封信到美国,信里说:「我盼望有别人来担负这个责任。」她的请求果然发生了效力。以后有许多医师来到中国,如1906年刘险医师到广东佛山,赖以道医师来到湖南长沙。1910年凯医师夫妇来到安徽颖上(翌年转南京)。1911年赖尔生医生夫妇来到湖北汉口等。

1909年设亚属分会,下设中国联会,米勒耳被任命爲中国区会医药部部长兼华东区会会长。

1911年米勒耳轮休回美。

1914年刘来华,先到佛山后,在广西南宁买地兴建小乐园医院。

1917年亚属分会改组,蓝迪思医师被任命爲医药部部长。翌年加任施列民医师爲副部长。

1918年,胡约瑟夫妇在广东惠州开诊所。

1919年,安得烈医师全家到达四川打箭炉,建造打箭炉医院。

1925年米勒耳重回上海,接任远东总会医药部部长。

1925年,在年鉴上记录在册的中国医疗机构,有上海疗养院、广西南宁诊所、河南郾城医院、四川打箭炉诊所、广东佛山小乐园医院、广东南关珠光里四十二号的广州诊所等。

1931年成立中华总会。米勒耳医师被任命爲会长,同时仍兼医药部部长。当时已有的医院和诊所有:

广东惠安医院,院长纪默思医师;广西南宁医院,院长高清瑞医师;上海疗养院,院长米勒耳医师兼;郾城医院,院长卜明德医师;

桥头镇诊所;广东广州诊所,吉林长春诊所,主任文慕天医师;桥头镇诊所,主任许好威夫人;河北张家口医院,院长柯士敦医师;广东佛山小乐园医院,

院长劳普医师;

四川打箭炉诊所,主任安得烈医师。米勒耳医师担任医药部部长的期间,又兴建了许多医院。

到1940年米勒耳医师卸任时,记入年鉴的中国医院和诊所如下:

广东广州疗养院,院长卫格纳;

四川重庆医院,院长刘啓承医师;

广东惠安医院,院长苏慧川医师;

广西南宁医院·院长劳碧华医师:

河北张家口华北疗养院,

院长任道福医师;

甘肃兰州西北疗养院,

院长文慕天医师;

上海疗养院,院长曲儒门医师;

辽宁沈阳疗养院,院长纪默思医师;辽宁沈阳疗养院分院,

院长麋拉哥医师;

武汉疗养院,院长梅思宾医师;

河南郾城疗养院,院长那沙礼医师;广东佛山小乐院诊所,

主任梁秉衡医师,

陕西西安诊所;

四川康定打箭炉医院,

院长计莫世医师。

1940年有曲儒门医师担任中华总会医药部部长。

1941年12月,太平洋战争爆发,西国教士无法继续工作。

1942年中华总会改组,有刘啓承医师担任医药部部长。其时日占区许多医院,无法正常工作,但本国同工仍尽一切努力维持;在大后方则另外开辟了不少新的诊所:如甘肃酒泉、甘肃卓尼、宁夏省宁夏市、青海西宁等处。甘肃卓尼地方的司令官更向全球总会上书要求在当地开设医院,词意恳切,可惜未能如愿。

1945年记入年鉴的中国医院和诊所如下:

广东广州疗养院,院长高清瑞医师;四川重庆医院,院长刘啓承医师;广东惠安医院,院长苏慧川医师;广西南宁医院,院长劳碧华医师;

甘肃兰州西北疗养院,

院长黄子克医师;

上海疗养院,院长陈良襄医师;

沈阳疗养院及其分院,院长暂缺;

武汉疗养院,院长蔡书麟医师;

四川康定打箭炉医院,

院长文慕天医师;

河南郾城疗养院,

副院长曹森元医师。

诊所有:甘肃酒泉,甘肃卓尼,广东佛山,宁夏宁夏,陕西西安,青海西宁。

1947年是复兴的一年,本会向各地医院投入了大量的人力和物力。但是中国国土上战争方兴未艾。1948年秋季开始,从中华总会以下,西国教士全部撤退。各医院分别由本国医师接替:

广东广州疗养院院长李绍文医师;桥头镇医院院长齐耐贫医师;

重庆医院院长陈良襄医师;

武汉疗养院院长李天锡医师;

南宁医院院长劳碧华医师,

离职期间李明义医师代理;

华北张家口医院未修复;

西北疗养院院长祝鸿仪医师;

上海疗养院院长刘啓承医师,

副院长李保罗医师,黄曰聪医师;西藏医院,龚品珊代理院长;

山东青岛疗养院,暂缺;

广东惠安医院,苏慧川暂离,

郑全成医师代理;

河南郾城疗养院,副院长曹森元医师。1949年以后,中华人民共和国成立,对待宗教机构拥有医院、学校以及出版社具有不同的政策,全国各医院纷纷爲政府所接管。

2·医护教育

沈斌仁

米勒耳医师深知医护教育之重要性。中华总会成立以后,总会委员会就培养本国医师特地开会讨论,并作出决议在案。

1938年秋,第一期上海圣约翰大学医学院藉读生入校,计有:黄子克、陈良襄、齐耐贫、陈庆祥、蔡书麟、李保罗。

后来又有第二期李天锡、卢德泉等。他们在1942年以后,陆续毕业,投入工作,发挥了极其重要的作用。

1947年,中华总会再次送学生进圣约翰大学,可惜总会后来撒退香港,未能继续到底。历年来也有若干中华三育研究社毕业生,自己设法考进医学院,毕业后在社会上作了贡献,如王志古、李明义、苏肇修、宝英、黄盈、邵维克、罗家宠、彭庭芳、何福兴、陈德顺、廖菊生、唐宏甲、滕锡衡、贾泰元、孟宪铭、孟宪镛、汪维钧、冯雨亭、丁爱芳等。

1949年,中华总会医药部刘啓承部长再次努力自办医学,特地请陈良襄医师去桥头镇中华三育研究社担任医预组教师,在上海哈密路上海疗养院设立医本科,学员有戴可豪、何福兴、单燕灵等。上海疗养院被政府接管后,医本科班学生转入军医院校。

至于护士学校,随着各疗养院的建立而同时兴建。例如上海疗养院系1917年建立,翌年就有上海疗养院护士学校的建立。其他各疗养院也莫不如此。

3·上海海疗养院

沈斌仁

1917年开办上海疗养院。由亚属分会医药部部长蓝迪思医师兼任院长和经理,施柏莎医师爲副院长,赫廉德爲司库。地址是上海静安寺路162A号。翌年改假「中国红十字会总院」开办,职员略有调整:蓝迪思医师爲院长兼外科主任,施列民医师爲经理兼医务主任,施柏莎医师爲妇科及儿科医师,金医师爲住院医师,赫廉德夫人爲总护士长,赫廉德爲副经理兼司库。

1921年红十字会总会合同期满,改租上海南京路34号应急。但这里地方狭小,不能尽量收容病人,又因地处闹市,有碍病人休息,所以当米勒耳医师1925年从美国回来的时候,提议在上海西部购地创办一所完善的疗养院。米勒耳医师任院长兼医务主任,包尔医师爲副主任,巴罗斯爲司库,卜帖丽女士爲市区诊所司库。此外还有耿光廉爲住院医师,包尔夫人爲护士长,护士有耿光廉夫人、艾柔克夫妇、诺乐斯夫妇、史悌妮女士。

1928年1月1日,上海疗养院在上海罗别根路(哈密路)150号正式开幕。同时仍以霞飞路 323 号爲市区诊所。开幕后院务异常发达,病人常有人满之患。因此又在老靶子路(武进路)礼拜堂隔壁兴建上海疗养院分院。分院爲六层大楼,有病床一百七十张,分院底层爲门诊、厨房、饭厅、经理及司库办公室。二楼爲手术室、化验、x光、理疗等。三楼爲儿科产科病房。四楼爲男病房。五楼爲女病房。六楼爲护十与医生宿舍。从二楼到隔壁礼拜堂有一座天桥,以便病人参加礼拜。分院一切设备,凡总院所有者无不应有尽有。1930年5月1日正式开幕。

1931年成立中华总会,米勒耳医师担任会长,同时仍兼任总会医药部部长,但是米勒耳医师在繁重的会务以外,仍亲自兼任上海疗养院总院及分院的院长。其他重要职员有:巴罗斯爲经理兼司库,耿光廉医师爲总院医务副主任,包尔医师爲分院医务副主任。除总院及分院外,又在上海沙逊大厦二楼设市区诊所,以方便病人就诊。从此时起直到1937年,上海疗养院院务蒸蒸日上,爲中华总会培养了许多人才。护士学校的学生更遍及远东各地,加强了朝鲜、日本、菲律宾,甚至澳洲的医药工作。从年鉴中提及的本国人名单可见有:温康杰医师、戴蔼乐医师;司库有:许衍谨、李承璋、护士有:孙摩西夫人、颜淑斌、朱佑民等。

1938年因受战争影响,上海疗养院总院与分院都无法开业,暂时在上海租界内静安寺路 526号开业。先后有卜明德医师、牟礼通医师、曲儒门医师担任院长。

至1941年12月太平洋战事爆发,西国士全部不能工作,遂由戴尔医师代理院长,陈良襄医师担任住院医师,许衍谨爲经理兼司库,林维舒爲副司库,伍子乔爲住院牧师,卢德代理护士学校校长,卢德全夫人爲护士学校副校长。

1943年至1945年,陈良裹医师代理院长,其他职员仍旧。

1946年陈良襄医师爲院长,蓝富德爲经理,许衍谨爲司库,林维舒爲副经理,颜淑斌爲总护士长,住院医师有李天锡、蔡书麟、温康杰女医师。

1947年大批西国教士来到,总院也经修复开业。彭赛慕医师爲总院院长,刘啓承医师爲分院院长。蓝富德爲总经理,汪先桐爲总院经理,许衍谨爲分院经理。倪宝玲爲护士学校校长兼总院总护士长,颜淑斌爲分院总护士长。住院医师有:卫格纳、郎速、柏爱杰、李天锡、蔡书麟、温康杰、史劳牙医师。当年又在上海靖江路 30 号设立市区诊所。

1948年卜明德医师担任院长,薛芙蓉代理总经理,薄应吞担任分院经理,其他不变。这一年的冬季,中华总会撤退香港,上海疗养院也全部交由本国同工管理。

1949年最后一届上海疗养院董事会爲:主席:徐华,副主席:刘啓承,书记:王祖倓,委员有谭心虚、李承璋、沈绪成、吴从善、李保罗、黄曰聪、杜树人、李素良等。院长刘啓承、副院长李保罗、黄曰聪、经理王祖倓、护士学校校长颜淑斌(暂离),葛美菊(代理)、总护士长袁师母、医师有石、杨、余、王等。

1949年5月,当上海已经处于敌对军队包围之下的时候,全球总会要求已经是七十高龄的米勒耳医师飞往上海接掌上海疗养院。米勒耳医师带着健康尚未完全复原的夫人,立即办好一切手续,包括美国护照和中华民国政府的签证,搭乘泛美航空公司的飞机,飞往上海。不幸的是上海疗养院被炮弹击中,房屋与电梯都有损坏,需要修复。几周以后,疗养院修复,病人开始入院,正在这个时候,美国领事送来他们必须撤离的消息,对米勒耳夫妇来说,这是一件令人心碎的消息。但是,身爲美国公民,他们只能服从。上海疗养院的一切,交由刘啓承、李保罗、黄曰聪正副院长负责,不久两院就被政府接管。

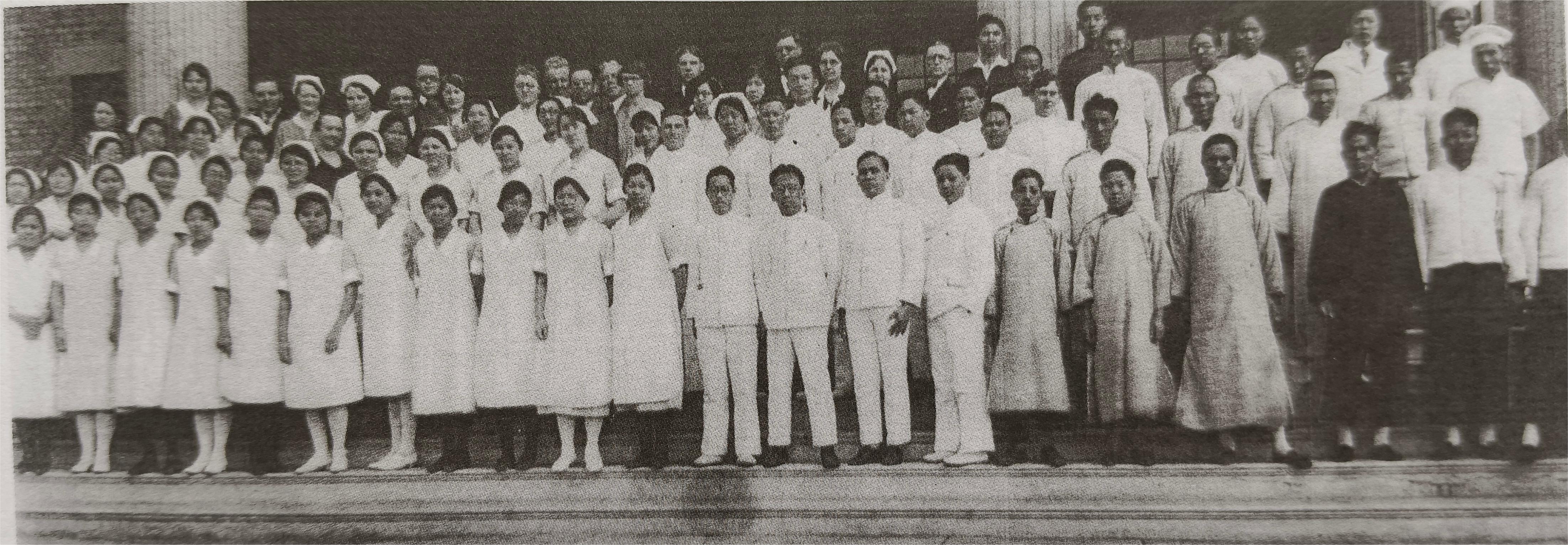

1949年 上海卫生疗养院护士学校

上海卫生疗养院

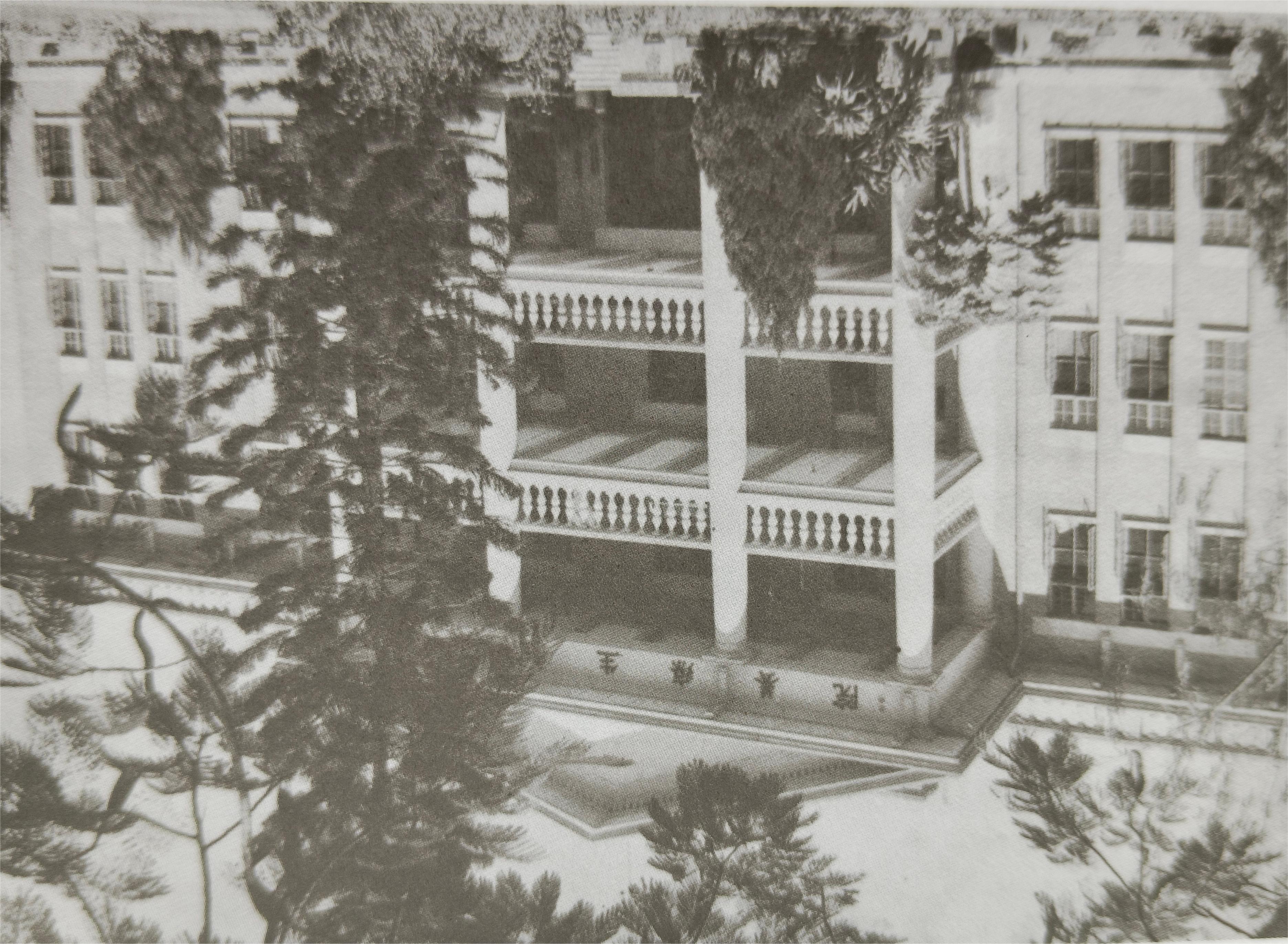

上海卫生疗养院医院大楼

上海卫生疗养院分院大楼

上海卫生疗养院护士学校早期毕业生

蓝迪思医师与上海医院职工

上海养身疗病院欢迎弥勒耳博士

4·华南联合会五间医院院建立经过与业务概况

劳碧华

前 言

溯自逊清末叶,拉路先生热心主道,不懂冒险辛劳,远渡重洋,到达香港,传扬三天使警告,与救赎福音,因而引起全球总会的注意,并即派出国外布道士,来华传道。其中鄢尔布牧师,到达广州附近的佛山市,首先展开传道工作。至于爲什么要选定佛山爲其基地,自然有其地理上的因素,例如民风纯朴,有广三铁路,交通便利,又可由水路与三水县的西南市联络,而东达广西省之主要商埠梧州市。教会当局以地势关系,在本市之中心区,以教授英语爲号召,吸引当时有志之士入学,并接受真理之种子。

1.佛山小乐园医院创办经过

鄢尔布牧师奉派到佛山,展开三天使警告之布道工作。在此形势下,爲求迅速收到布道效果起见,建议增设医药布道方式,征得教会当局同意后,派一位原籍中国广东台山县之华侨刘偷医生来到佛山,经过多方观察后,就在本市之中心地区的石路头(街名),购得一间备有万余方呎的民房,分爲三段,先修建医院,及布道用的福音堂,即将新购入之民房设有园林景色的前座,建爲一座二层高的西式楼,用作医院:楼下用作门诊室,物理治疗室,及配药,楼上则用作拾间病房以供留院病人之用,其余中座之大厅,改成可容五六十座位的礼堂,成爲佛山教会安息日聚会之用。至于其余两旁的厢房用作课室,可供三、四十学生作业之室。

刘险医生爲了医药布道工作后继有人,并选定几位青年授以医学理论及技术,当中以黄绍良较爲精明,因而留任。刘医生承教会安排往广西之南宁。(当时爲广西之省会)展开医药布道工作,开设「南宁小乐园医院」,而佛山本院业务则交由黄绍良负责主理。

2. 南宁小乐院创辨概况

刘医生抵达南宁后,即积极寻找建院地址,经多方考虑后即确定本市东郊之经文街一间拥有万余尺宅院,作爲医药布道工作的基地。决定以本街东郊之一边爲医院地址,而以本街西郊一边,建成住宅三座,除以两西座,分别安排作爲广西区会会长及医院医生的住宅,其余另一座,划爲日后建立学校时用作校舍。(即日后「桂三社」的校址)(楼上爲教职员宿舍,楼下爲课室)至于医院原有地址,系立于本街之东部,后有池塘边之一段建爲本院,即设在池塘之西部爲现有之院址,楼上爲留医之病房,楼下爲诊所及配药室与化验室等。

在太平洋战争发生时,笔者奉派前来主持院务。爲适应当时需求起见,曾在本院之北部,加建一座备有病房,有四十床位之病舍,命名爲「北楼,同时爲充实服务效能,扩充护士学校起见,又将原有的护士宿舍改建成一座备有二层高的「南楼,除楼下爲护士学校课室及宿舍外,楼上则爲留医的病房,原有床位三拾余张,增至一百张,感谢上主赐福得已照计划完成主的使命。

3.惠安医院的怀念

惠安医院已有多年历史,远在二十年代。美籍医生纪默思创办,继由苏慧川医生接管营业。在太平洋战争结束后,笔者奉派来院主理院务,惜未及二月已由政府接管,当时适値笔者前往广州与教会当局商讨建造事务,未及参与接管诸事。

4. 荃湾港安医院

笔者在未到荃湾港安医院工作前,因根据法规,未在港英注册,不能有效执业。承港医务处介绍前往伦敦,参加医务人员训练课程。(开学时允许居住于港府在伦敦的宿舍)就读了 West London Medical College获得考试合格,获结业文凭,取得开业执照,可以合法地负起医生职务,可以发给医务文件,例如开发处方,请假证,死亡证等,又处方给病者向药房购买各项药品,以及使用各种药品之权利。1964年,于米勒耳医生和罗威牧师所开办之荃湾港安医院完成,加入服务荃湾一带市民。

5. 香港港安医院

教会当局,早有意在香港发展医药传道工作,只因不易找得一适当地点,因而拖延多年,迄至1964年才决定用司徒拔道40号,原华南联合会西籍职工住宅所在地兴建医院。此处风景甚佳,原爲高尙住宅区,交通方便。

本院爲一座八层高的建筑物,除留医的病房外,并设有一间备有百余座位的礼堂,供集会崇拜之用,亦设有各种诊症室及物理治疗室、放射室等。在二楼设有手术室及产科室等。

至于行政与人事方面,因遵照香港政府法例,所聘用之医师须持有大英联邦发给执照。美国毕业的医师,须到英属地如加拿大所指定的省份,考得执照,方能在本港执业,故本院医师都须有上述文件。爲利便聘用人才,医生中不少来自澳洲等处,若来自中国大陆者,须先到英国伦敦考获医事文凭,方能在港取得执业证书。该院1971啓用。

5·佛山小乐园

林日新

「佛山小乐园」是基督复临安息日会附属机构之一,但知道它的人不多。它是一间不错的医院,由刘伦医生在1906年创办。开办医院后,他自己亲自担任院长,做了一段时间便离开,由黄绍良医生接任。他接任后,业务蒸蒸日上,因他太太是产科师,所以她就开办接生院,业务非常好,特别产科部门真是生意兴隆。他们做了一段很长的时间,便另创自己的医务所。

他走后,由梁秉衡医生接任,生意便少了许多,因病人去找黄医生,他诊所就在小乐园对面,幸好没有拉走产科部门的生意,因我们找到一位很好的产科师,就是劳碧华医生的太太,黎志肾女士。当时医院生意都落在产科之后,因病人比较少,当时乐剂师是锺小姐,护士长是销秀珍,助理护士长是林口新,司库是林祈教士,他当时也是教会的传道士,本来他是传道,后因医院缺乏人就拉他来兼任·当时小乐园可以说是麻雀虽小,但五脏俱全,它不单是医院,还有教会(礼堂不大,但可坐八九十人),还有一间小学,我也在那里读过小学,教师就是锺惠波师母,还有一位书报员,就是李世光先生,他一家就在小乐园做书报的工作,每位职工都是很和气,互爱互助·医院还有洗衣部,由魏大姑主持。当时附近居民对医院有好感,有信心,慕道信主的人也口日增多。可惜好景不常,大家一直做到1950年,情势改变便四散了。这是一点小乐园的回忆,是要荣耀上帝,感谢上帝,使我在那里有过一段美好的回忆。

佛山(古山)祖庙

6·广西南宁小乐园医院

1913年,刘 医师被按立牧师。

1914年刘险医师奉诚进入广西,先在梧州,后到南宁,购地建造「小乐园医院」。

1919年刘像医师不幸因感染病毒不治身死。

1920年有法康南医师奉派来南宁工作

1922年又增加一位黄医师:

1924年高清瑞医师来南宁工作。

据1932年年鉴记载,院长爲高清瑞医师,董事会主席爲广西区会会长谭保罗,董事有韩森、邵朴安、李恒松·

1939年高医师休假,由李理师代理。

1940年高医师调广州,由拉脱立医师接任院长:

1941年底太平洋战争爆发,医院好几年缺少院长,院务由广西区会接管。

1946年起,由劳碧华医师担任院长兼经理。

直到1949年,劳医师暂离,由李明义医师代理院长兼经理。

1950年李明义医师正式被任命爲院长兼经理,罗家宠爲护士学校校长。

黄盈爲住院医师。

7·广东广州疗养院

1925年,本会在广州南关珠光里四十二号开设!广州诊所,由韩森护士带领三位本地助手开展工作连续三年,后来因地方狭小停办,同时积画进行东山的建设。

1931年,「广州疗院」在广州东山正式开幕,由贝慈医师担任院长。其他医护人员有:洪少杰为医师,贝慈夫人理疗,洪少杰夫人产科,还有梁夫人路得、王夫人玛美、彭女士为护士长,蔡伯佛觉药剂师,只慈医师业会计,朱安妮为出纳。米勒耳医师特地从上海飞来,做了二十多个外科手术,以帮助新闻的「广州疗养院」提高声誉,

1935年,巴尔担任经理会计,其他人员也略有调整。

1938年,魏格纳医师担任院长。

1940年,高清湍医师担任院长兼经理,王租倓为司库。太平洋战争爆发后,广州区会会长恩帝孙和「广州医院」院长高清瑞均被关入集中营,医院由司库王祖侠及各部门护士长共同负责。

1943年起由佛山医院」院长梁秉衡医师兼代「广州医院 院长,但不久就宜告停业,由司库三视倓领导,封存重要器材及药品,请「国际红十字会」代为收存。酱护人员撒到「广东惠安医院」,协助当地工作。护士学校学生也到“惠安医院」继续完成学业

1945年抗战控利。

1946年中华总会复与「广州疗养院」院长兼经理高清瑞医师休假,逐由总会医药部部长刘医承医师兼代广州疗党院院长,主持复与工作。翌年李绍文医师由「兰州医院」调来担任广州医院」代理院长。卢维端为经理·曹瑞芝为司车。并有新来医师杜福棣参加工作,

1948年杜福棣医制被任命意院长•李绍文为副院长兼经理•曹瑞芝为司库。

1949年西国教士澈退,李绍交医师为院长经理·许宗元为副经理,萧婉珍为司库。

1950年「广州疗养院_被政府接管!

广州卫生疗养院

广东卫生疗养院 高级护士毕业礼

广东卫生疗养院附设护士学校一班护士学生

前排坐者右左起至右:司库巴小姐、麦夫人、麦德思院长、洪少杰医生

8·惠州惠安医院发展史

劳礼铭

回首沧桑话当年

于1906年,有一位美国青年傅教士恩帝孙,由美国远度重洋来到中国 1广州,愿意肩负在中国传扬末世福音之工作,次年与施凯云小姐 Amanda VonScoy结婚后,便被派至广东省惠阳县惠州开拓新工。当时恩帝孙教士已懂得讲些广州话,恩夫人也说得一口流利的国语,可是到惠州后,又要另起炉灶,重新学习惠州客家话,随后在城内开办了一所学校。

1912年,那基理牧师一家由美国来到中国,被派至惠州协助恩牧师。

1915年恩牧师调职至汕头后,那基理牧师便全责照料客家工作,专心教会会务,拿夫人则全职学校主理校务,学校工作便蒸蒸日上,学生人数也突增。原有校舍不敷应用,且在城内办教育工作,总不如理想,遂引起购地建校的构思,经过一番努力,找到了一块约有六、七英亩的土地,是座落于惠州城北的便门外,随后便将整套发展会务及购地建校的计划,呈请联合会拨款,可惜当时由于联合会预算所限而未获批准,虽有胸怀大志,料竟成春梦一场!

梦幻成真神恩赐

那基理牧师对发展圣工,购地建校筹备计划好梦成空后,全家便前往香港度假两周,在假期完结计划返回惠州的前夕,在朋友家中巧遇一位由美国到香港度假的美籍富商Mr. Detwilder。他透露很希望有机会往中国大陆一游,因此拿牧师便表示乐于充当导游,邀他往惠州一行,惠州的西湖乃广东省名胜之

一,诗人苏东坡也曾到此一游,且乐而忘返。一叶泛舟,至湖中有一小岛,岛上亭台楼阁,古色古香,湖的东边有寺门宝塔一座,高越二十多英尺,登上塔顶上层可俯视惠州城全景。这位美国富商有机会第一次漫游中国名胜,可真是心满意足,乐不可支的,随后也顺道领他去城北便门外,参观计划中拟购的那一块土地,当然也将购地建校及发展圣工的整套计划向他介绍,并深叹教会经济预算不足,未能如愿,将成海市蜃楼,而坐失良机。就在拿牧师长嗟短叹,百感交集之际,真神上帝的灵感动了这位富商Mr. Detwider的心,他突然喜形于色的向拿牧师表示十分乐意奉献,及承担全部购地及建校的费用,这太突然的喜讯冲得拿牧师意识发麻了,几乎没有思考的能力,甚至连兴奋都忘记了。随后全家就在这块土地上,跪下来称颂耶和华及感谢主恩,这一梦幻成真的故事只是开始,跟着还建成了一座医院就是「惠安医院」。

扩大容量领受神恩

「在人这是不能的,在上帝却是不然,因为上帝凡事都能。」于他们购地建校舍及职员住宅的工程完成之后,上帝赐福的恩手浩瀚无垠,源源不绝。随着又于1926年,得以在该土地上的东南部兴建了一座曲尺型两层楼的医院,定名为「惠安医院」(Wai On Hospital—Dispensary)楼下有院长室、诊症室、事务会计室、会客室、药房、检验室、候诊室及大厅及留医病房五间等,楼上则有病房十间,外科手术室、产房、护士值班室等,美轮美奂,成了当日惠州及东江下游各地唯一的一间颇具规模的医院。

虽有千里马也要有伯乐,本院的医务工作能成为当地传福音的右手,其中有两对医生功臣,是功不可没的,首对医生是美籍医生纪默思Dr. H. C. James及纪依莉医生 Dr. Ethel James,他们于1925年由美国初到惠州献身医务工作,然而他们的文化及生活背景与当地人民回异,要从事医疗拓荒及创业服务,可真不是一件简单的事。但他们全心靠赖上帝,艰苦经营,甚而有一段时期,将楼下的病房充作收容痲疯病人留医之用。这种牺牲自我的苦心,其志可嘉,令人敬佩。随后又邀请了两对美籍护士韩森夫妇 Mr. & Mrs. V. M. Hansen及施密德夫妇Mr. & Mrs.L.F.Schuit并多位本地同工加入服务行列。

1931年创办了护士学校,有学生十三位,当日全体职工都一本初衷,同心合力,以基督耶稣「非以役人乃役于人」的爱心行动,使本院的医务工作顺利迅速地得以展开。他们的贡献,更受到当地的富商巨贾及居民的认同及肯定,此易于沟通。

据说在1920年代,曾引发了惠阳县内有些乡村,由乡长领导全乡居民信耶稣及受洗归主,成为复临信徒的盛事。在客属区会成为一珍贵的记录及令人鼓舞的回忆。

祭祖祠堂变教堂

笔者于1943-1946年,曾在客属区会任职行政秘书兼司库工作。每年均有机会多次陪同会长胡德纯牧师或其他干事,去拜访各地教会,或协助主持培灵聚会。记得有一次陪同会长胡牧师,由惠州往塘色湖教会举行奋兴会,全程步行六、七小时。抵达时,才知道该教会的教堂乃设在该村的祠堂内。当时笔者可真是莫名其妙,因为众所周知祠堂乃我国人祭祀祖宗之庙宇,多建在宗族聚居之近地,原是每逢岁末或新春及清明节,由族长率族人共同祀祭祖先的地方,然而这时却改成了本会在该村的教堂聚会之用,楼下是聚会之处,有近两百座位,四周墙上仍挂了多幅木牌横额,如「慎终思远」等的题辞,楼上则作传道士的办公室及住宅。随后才探悉于二十年代后期,该村的村长率全村居民信了耶稣,并受洗归主,然后将该祭祖堂改,为教堂之用,这又一证明怀师母的遗训中,提及医药工作乃传福音的右手之实例了。

时局动荡东迁西徙

惠安医院的第二对医生功臣应是苏慧川医生(Dr.W.C.So)及他的夫人锺怀清产科师了。

1936年纪默思医生夫妇回美国工作,苏慧川医生便被派接任本院院长职务,据他自述在医科毕业后,1927-1935年期间曾先后应邀到本院作短期服务或代理院长,如此看来,他接任院长工作则是驾轻就熟,责无旁贷了。

苏医生自接任院长后,便大事革新,选贤任能,扩充设备;又在惠州城内水东街设分诊所,一周五天,每天下午二时至五时赠医施药,惠及当地贫苦大众,且积极参与县市府举办的各项为市民益智或体育大会等活动,任救护队工作,又如地方上发生瘟疫时,患者求治来者不拒,因此本院在地方上便扮演成非常特殊而且重要的角色。

苏医生的外科手术堪称圣手,苏夫人锺怀清产科师更是宅心仁厚,接生技术得心应手,家喻户晓,远近驰名。凡是难产的产妇经群医束手,便抬来本院找苏太大显身手,因此本院院务更如日中天,对教会及社会作出了更大的贡献。

主耶稣在世时,早就提示了警告及安慰说:「在世上你们有苦难,但你们可以放心,我已经胜了世界。

1977年芦沟桥事变,日寇侵华战机空袭全国各地,投弹轰炸,祸及无辜,惠州城亦未幸免,本院亦曾遭受到重大的损失。然而在每次空袭惠州城内外或近郊时,敌机回航后,第一队救护人员先到达现场抢救伤亡人士的是本院救护队,这种忘我舍己助人的精神,深得各地乡亲父老的赞赏。

记得于1941年12月8日太平洋事变后,笔者于1942年1月16日便偕同客属区会的同学等十一人,离开香港入内地自由区避难,第一站到达惠州惠安医院,当时承蒙苏院长垂顾,被安排在医院事务会计室工作,同年3月日军突然入侵惠州城,因此本院便僱用了两艘大木船,将医院的医疗仪器及药物等,并全院职工,乘船沿东江北上,到约十华里的一村庄暂避。当时承蒙该村庄的一位乡神善长盛意拳拳,殷勤接待,免费招待全院职工的膳宿多天,这种患难真情,古道可风,恩深义重的照顾,堂是用金钱可以换取!我们过去对社会所作出流泪流汗的奉献并未白费,更让我们体验出「施比受更为有福」这一深奥的道理。一直至日军撤退后,又搬返惠安医院,继续为人民服务,这种颠沛流离生活并非是第一次,然而蒙上帝赐福神恩,而全院职工这种克苦耐劳,履险如夷的表现,也深受敬佩的。

1943年陈庆祥医生及李觉安医生,先后由上海来到惠州,加入本院服务行列,从此人才更为鼎盛,服务的质素也更为充实。然而世事千变万化,难以预料,就在认为暂时可安定,发展业务之际,1943年冬日本大军忽然又入侵惠州城,我军则全军撤退转进大后方。本院当时已深悉无法再留守了,便决定全院就迁至东江上游的老隆镇,当时该镇已成为沦陷区入去自由区的中枢要道,本会华南联合会及客属区会办事处,并华南三育书院亦已于1942年,分别先后由香港及惠州迁至老隆镇的「福音山」上,因此当时本院到达老隆镇后,立刻蒙华南联合会的资助,在福音山的后山兴建了一座平房,设有六间病房作为临时医院之用,业务又得以恢复继续展开,大家都为此而欢欣快乐,衷心感谢上帝,然而好景不常,人正说平安稳妥的时候,灾祸忽然又临到。

1945年夏,日军又大举沿东江北上,祸延老隆镇,因此联会、区会、学校及医院全体职工,师生百多二百人匆匆又避难向北上至一小村庄名鹤市落脚暂住,当时笔者也是其中一员,困居一隅,朝不保夕,前途茫茫。然而万众一心,全心全意信靠上帝,还是告慰的。

在鹤市小村庄里困居了近三星期,各人手上的现金均已无多,如不及早获得接济,可能会遭到绝粮之虞,当时联合会司库陈道震牧师便邀笔者陪同,冒险前往兴宁市(自由区重镇)的银行提款。记得在当天上午四时起程,各乘两轮脚踏车代步,披星戴月,路途崎幅,穿山越岭,羊肠小道,苦不堪言。加上是日天气失常,忽然滂沱大雨,衣履尽,忽然雨过天晴,烈日当空,晒到头晕眼花;然而经过了十五、六小时的车程,总算安抵目的地。当晚即前往拜候中国银行行长,承蒙他特别许可提支了互额现款,于翌晨天还未亮又踏上归途,返抵鹤市家门时已是万家灯火,许多人且已进入梦乡。然而当晚尙有两位长辈仍在守候,一见到我们平安归来,便同心合意赞美主,诚心感谢上帝,次日便将现金分发各员工,皆大欢喜。

走出艰苦的岁月

当时的局势可真是危机四伏,扑朔迷离,前途堪虞!就在众人愁眉不展,垂头丧气之际;忽然由鹤市村公所传来喜讯,于同年八月六日美国盟军在日本的广岛投下第一颗原子弹,传闻当地伤亡人士多达几十万人,于九日又说在日本的长崎投下另一颗原子弹,伤亡人数更多,又于一周后的晚上忽闻爆竹响声,此起彼落连延不绝,又见村民聚众敲锣击鼓,载歌载舞。原来日本天皇已于八月十四日宣告投降了。我国抗战胜利,举国欢腾。我们全体职工师生总靠主已平平安安的走出了艰苦的岁月,正如主耶稣在世时提及:「若是你们的天父,不许可···你们连一根头发,也必不会损坏。」

全体职工师生欢欣快乐地返回老隆福音山上,重整旗鼓,恢复工作。而惠安医院则一马当先,沿东江南下迁返惠州,院务渐次恢复原貌,联合会及华南三育书院也先后返回香港及广州了。

未来不是梦,机会必更多

1947年笔者由客属区会调职至惠安医院,当时医院人员奇缺,本院医生只有苏慧川院长一人,连护士长也未到任,笔者除了本身的经理职务外,还要兼顾每月护理人员工作値勤安排等,同时也要从事重整护士学校,发动未足一个月已招到男女护士学生共十名,其中有两位来自香港,随后又延揽了多位资深护理人员加盟,兼任护校导师,至此本院人才总算又步入小康之境,业务也稳步向前迈进。

1949年春,笔者又调职至广州出任广州区会行政秘书兼司库,本院遗缺经理职务则由卢维端姑娘继任,卢姑娘乃一位资深医院经理驾轻就熟,脚踏实地,稳步向前,各项事务便更为井井有条了。

1949年10月全国各地均解放了,随后苏慧川院长全家即迁往香港发展,郑全成医生接任院长工作,而经理卢维端姑娘也荣休,且即移居香港颐养天年。

1950年郑全成医生又应广州区会的邀请,调至该区会属下的台山医院出任院长,至此本院又再回复人才半真空状态中,院务自然又受到极大的冲击及影响。

1951年人民政府接管了本会在中国各地的医疗机构,有人认为从此本院走进该院历史的终点了,然而笔者个人则认为不是历史的末页,而是暂告一段落而已。

七十年代末期,中国人民政府实行改革开放,探渐淮方式,按步就班,迈步向前,时至今天,各项成果,是有目共睹,令人刮目相看,尤以对人民的宗教信仰自由更是否极泰来。在六十年前有谁会想到今天在中国各地有复临信徒三十万位呢!这在过去是意想不到的事,简直是痴人作梦,然而这却是今天铁般的事实,笔者个人深信在不久的将来,本会的医疗工作,必会背负着福音广传的使命重责,抢先进入中华大地为人民服务且必会结果鼎桑,百倍收成,归荣耀予天父上帝。真神上帝的膀臂会继续亲自领导我们的未来不是梦,应满怀信心,确信明天一定会更好,机会一定会更多。

惠州惠安医院全体医生护士职员合影

第一排中间为苏慧川院长夫妇,时约1940年

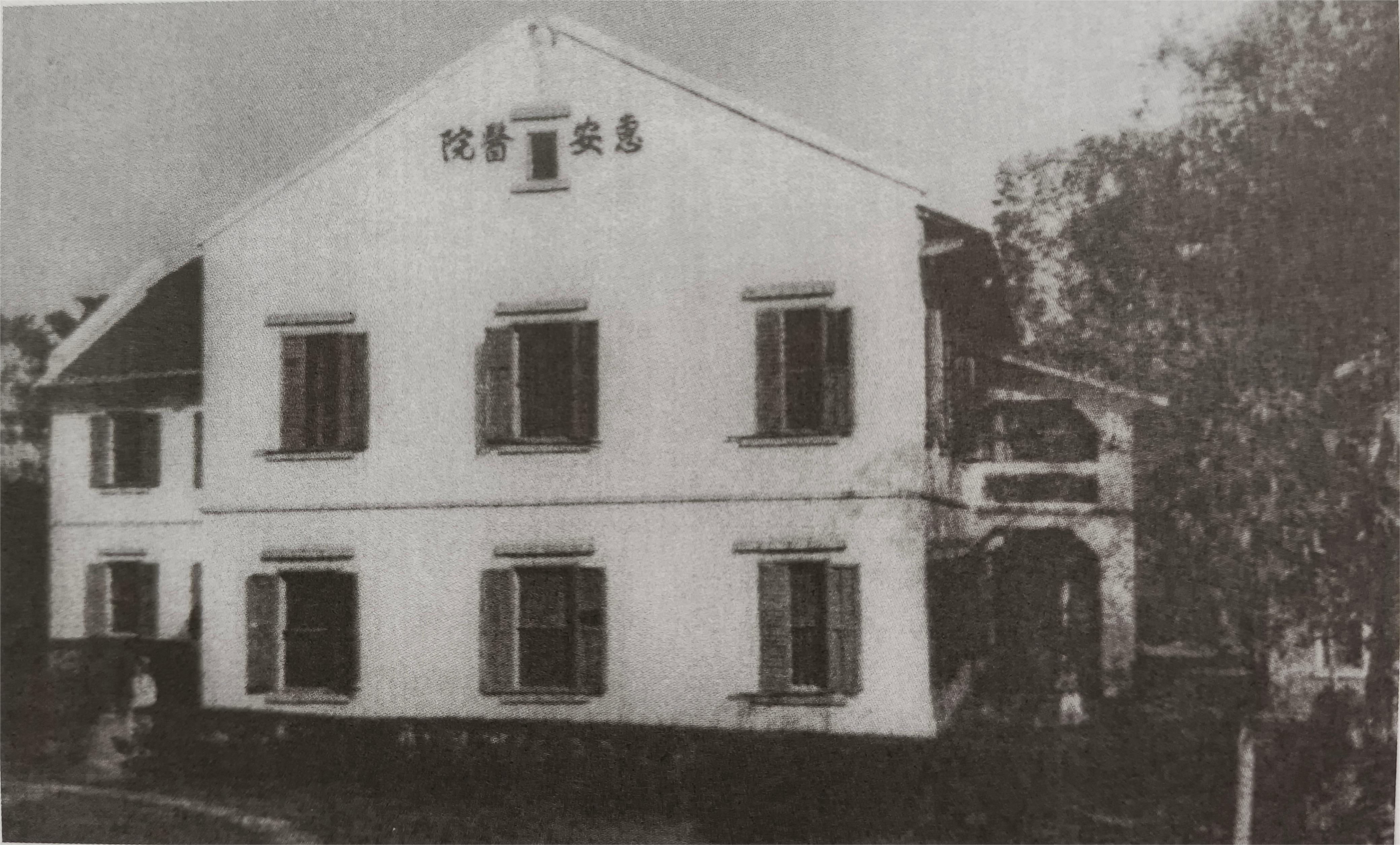

9 惠安医院

沈刚

本会在清末即派教士到华开展圣工,先办学校,再办医院。教育与医药,同为传道的主要帮手。前华南联合会,在两广地区办有五家医院:即「广州广东卫生疗养院」「佛山小乐园医院」「广西南宁小乐园医院「惠州惠安医院、「台山基督医院」。

1906年,恩帝孙牧师到广州翌年偕新婚夫人奉派到惠州开拓新工,租赁商铺开办小学。至1912年,拿基理牧师夫妇来华加入,学生渐多,地狭不敷应用,即向联合会申请建校,但以没有预算而未果。

拿基理牧师失望之余,到港度假,探望当时任职一间在香港大酒店做洋服的妻舅。可能是上帝安排,他们遇到两人结伴拟到华旅行,并患重病滞留于山顶医院,而不克成行的美国商人,另一在无聊中到该洋服店与其妻舅聊天的富商狄伟德,狄翌日随拿至惠州观光,以一睹中国风貌,到小学参观,大为感佩,慨允捐出所需巨款,即在惠州县城墙畔的便门仔鹤背街,购置大幅土地,兴建校舍及宿舍,此地其后即成「惠安医院」院址。

1926年,总会派遣纪默思医生到惠州,在水东街开设诊所,义诊施药。翌年在上址兴建「惠安医院」,开展留医、留产服务。建院初期,共有房间四座,经费由中华总会拨付。医疗器材,设备及部份贵重药品,均由美国运来。医院开设门诊、留医、留产外,另设免费病床十五张,诊治常见疾病及流行病症,开展新法接生,进行预防注射等服务。

1932年,由苏慧川医生接任院长,另有一位医生及两三位护士驻院,门诊及住院均不分科。当时每日平均门诊量有四十人次。

1939年3月、吕奕良医生在广东省医校毕业,受苏医生聘请到该院驻院服务,当时医院已发展到设有病床五十张,全部为新式的铁材弹簧床,有工作人员26人。除苏、吕两位医生外,有两位护士长、十位护士、助产士及化验师各一位。

设病房、门诊、产房、留产室、手术室、检验室、x光室等部。主要医疗设备有:x光机、手术床、产床、显微镜、培养箱、高压消毒炉、血液化验器,以及手术、接产、检验、护理常规器材,并有发电机一座。这些设备,在国内当时的小城市中,已是极为先进与完备,为其他医院所不及的。

1939至1940年间,「惠安医院」可以做普通外科、妇产科、五官科、牙科的手术,以及血、尿、大便常规检验。在局部麻醉及乙醚吸入全身麻醉下,开展的手术项目有:普通外科、清理外伤缝合、切开排农、疝气手术、阐尾(盲肠)切除;扁桃腺切除、兔唇修补、眼球摘除、翼状赘肉剔除、拔牙、肿瘤切除、骨折固定手术。

「惠安医院」的护理质素良好,由两位来自「上海疗养院」的护士长主持,引进美国式的护理技术,开展基础护理及专科护理、同时开办「护士学校」,训练新式护士。

1940年秋,日寇侵占广州,惠州空袭频繁,该院人员及部份设备,疏散至东江上游老隆。

1941秋,局势稍定,始迁回原址复业。是年冬,太平洋战事爆发,香港沦陷,惠州成为各地逃难者、往后方所必经的中途站,人口大增,人才汇集。苏慧川院长延揽得两位自上海圣约翰大学毕业的李觉安医生,及陈庆祥医生加盟。梁永德先生主持化验,罗富华先生经理事务,护理及医疗技术人员阵容增强,在府城打石街开设「惠安分院,水东街开设「诊所,服务效能大增,成为邻近各县地区的医疗中心,一时称盛,名驰遐邋。

1944年冬,惠州再陷敌,医院人员疏散至老隆,并在该镇办诊所。1945年夏,日本投降,医院复员惠州,而总会对该院的经费供应增加,所需器材,申报即可购置。当时的新药如青霉素、奎宁等,均能源源运到,率先使用。复得美国善后救济总署,拨助医疗器材用品及药物,设备继续增强。

1949年6月,苏医生来港。「广西南宁小乐园医院院长劳碧华医生,由美进修归国而暂处理「惠安医院」院长数月,至是年冬,劳医生亦来港。中华总会派「台山基督医院」院长,出身「湘雅医学院」的郑全武医生调任院长,维持经营。至1951年冬,改名「惠州市人民医院」,继续服务。

1948年 广东惠安医院

中华民国38年 惠州惠安医院

10. 广东台山诊所

1948年至1949年由黄子克医师负责,1950年由罗家宠医师负责。以后由郑全成医师负责,直至政府接管。

11·辽宁沈阳疗养院 1933-1948

沈斌仁

1930年,米勒耳夫人和史约翰夫人到沈阳求见张学良将军,为建立一所疗养院筹募基金。当时将军本人很想在东北办一所像「上海疗养院」那样的医院。因此他请米勒耳医师到沈阳来见他。事后米勒耳医师回忆说:「少帅作了这样的提议:他要在沈阳皇姑屯建造一所医院。医院设备必须是最新的。他不仅愿意赠十万美元,而且愿意供给我们城内最好的皇姑屯地区,作为医院的建地。」

年鉴上说,「沈阳疗养院」创建于1931年。事实上是文慕天医师先在当地开设了诊所。

1933年「沈阳疗养院」总院建成,院长包尔医师,副院长文慕天医师,经理赫廉德,总护士长艾柔克;「沈阳疗养院分院 院长兼经理文慕天医师。

1934年倪托立医师调来代替文慕天。

1936年纪默思医师夫妇调来,分别担任院长及总护士长。

1937年宓立果医师调来代替倪托立医师。

1940和1941年,「沈阳疗养院总院及「分院」业务蒸蒸日上,有「东北联会」会长吴德牧师担任董事会主席。纪默思医师为院长。宓立果医师为副院长。纪爱思医师为司库,兼产科医师,兼营养师,蒋义德为总护士长。汤莎拉为副总护士长兼x光技师·曹菊利为药剂师兼化验师。孙威廉为男水疗护士长。李恩典为女水疗护士长。胡依理,许南思为护士长。朱耀题为院牧。分院以宓立果医师为院长,纪默莉医师为副院长,其他尙有一套工作人员。可惜好景不长。

1941年12月太平洋战争爆发,从外国派来的医师护士不能继续工作,由本国医护人员维持,至1946年终于宣告暂时停业。

1947年,中华总会派狄克医师为「沈阳疗养院」院长,齐耐贫医师为「沈阳疗养院」分院院长。由东北联会会长德士廷为董事会主席。伊士孟为经理。汤莎拉为护校校长兼总护士长。齐耐贫师母为副总护士长。配合总会复兴计划,重振旗鼓,但是1948年内战战火蔓延各地,东北首当其冲,「沈阳疗养院」遂再度宣告停业。

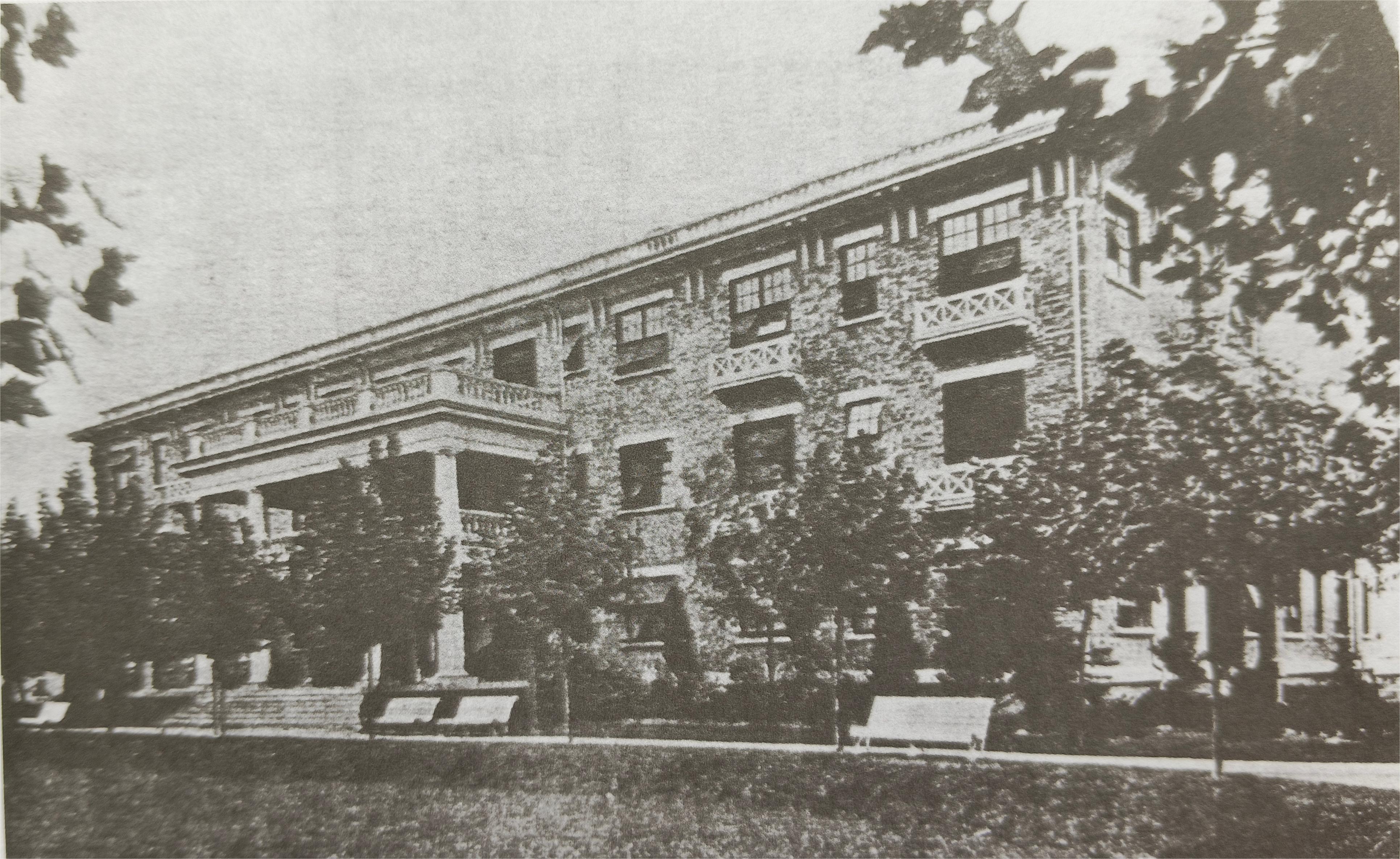

沈阳东陵疗养院

1933年 东北沈阳疗养院

12·华北疗养院 1931-1947

沈斌仁

1931年在察哈尔省的张家口市设华北疗养院,由华北联会委员会为董事会·由柯斯敦医师担任院长。屈斯进担任司库。柯斯敦夫人为总护士长·孟昭义为院牧及护校圣经教员。

1935年马茹尔医师继任院长。蒋义德为总护士长及护校校长,庚昆麟为司库。

1937年原定开关蒙古圣工的任道福医师代理院长,

1938年梅医师为院长。蒋义德如旧。李素良为司库。

1939年任道福医师任院长,任道福夫人为总护士长。

1940年芮美达为总护士长。

1941年12月,西教士全部撤退,医院由木国同工维持,名单在册的有:葛宗耀、顾杰克、李玉卿、李素良、王女士。

1942年以后,华北疗养院宣告暂停开业。

直到1947年,中华总会将华北疗养院列入复兴计划,委宋濬民为经理,负责修复事宜,然而张家口地处战略要地,战事频繁,华北疗养院始终未能修复开门。

13·西北疗养院

沈斌仁

1934年在甘肃兰州设立「兰州医院,以西北联会委员会为董事会。文慕天医师为院长。

1935年正名为「西北养院_。

1938年有郝美丽女士来担任总护士长。

1939年有瑞美达为总护士长a

1940年有鲍爱思为总护士长

1942年有王志昌医师担任院长。

1944年有黄子克警师担任院长集经理

1945年有祝鸿仪医师为副院长,黄素壁为司库,朱天荣为会计员,李绍文为住院医师,毕业护士有李徐尔圈,朱爱菊等十八人。

1947年黄子克医师调任河南郾城,祝鸿仪医师升任院长,朱天荣升任经理兼司库,总护士长则有西国教士谢格利夫人担任。住院警师李绍文南调广州,有林世荣医师填补“

1949年祝鸿仪医师与朱天荣经理离院,有李医师接任院长,西北联会司库高杰兼任经理兼司库。

1950年何品彰任经理兼司库。

1 4·武汉疗养院

沈斌仁

抗战军兴,政府军政领导西迁,我会医药传道中心也从北,东,南,改而向西。1937年,米勒耳医师在湖北武汉市武昌东湖宽地兴建医院,是为「武汉疗养院」。汉口和武昌均设有市内诊所,以便利病人就诊。「武汉疗养院」属「中华总会」领导,有总会会长季富德为董事会主席,米勒耳、梁思德、摩尔士、李博等总会部长均为董事。米勒耳医师亲自兼任院长,彭硕熙医师为副院长;薛芙蓉为经理,戴亚夫为出纳和会计;住院医师有刘啓承,温康杰,王志昌等。

1940年梅医师继任院长。

1941年12月,西国教士全部不能再担任工作,由司库戴亚夫,总护士长颜淑斌等留守维持局面,如此直到1945年胜利后,总会委派蔡书麟医师担任院长,与原留守人员共同努力恢复工作。

1948年耿光廉为院长,薄应吞为经理,戴亚大为司库,蒋义德为总护士长。1949年增设副院长李保罗,副总护士长汪文新。当年西教士撤退,由戴亚夫任司库代理经理,总护士长汪文新,住院医师李天锡,陈良佐共同维持工作。

1951年李天锡医师被任命为院长。

武汉疗养院

武汉疗养院

刘启承医生彭撒母耳医生及武汉疗养院的护士职员

湖北武昌武汉疗养院

15·武汉疗养寮养院重庆分院

(苏更生医师写)

1938年、刘啓承医师离开武汉疗养院前往重庆,米勒耳医师建议他在 Z重庆开设医院,继续为主工作。当时教会经济比较困难,刘医师设法筹措资金,着手在重庆李子坝建造医院。

1939年建成了四层楼的医院大楼,定名为「武汉疗养院重庆分院」。刘啓承医师担任院长。

当时重庆几乎每天遭受敌机轰炸。为了确保住院病人安全,医院职工在后山挖了防空隧道,可以容纳全部病人入内躲避。

1940年医院大楼不幸被敌机炸毁,全体职工在各方面协助下,自力更生,很快就建成了可以容纳八十病员的新大楼。病人多,医师少,医师从早上四点钟开始施行手术,六点钟吃早饭,七至九点钟查病房照料住院病人,接着处理门诊病人直至中午。下午继续门诊,或开车进城探购急需的药品器材,晚上举办卫生讲座或查经班。每天工作十二小时,没有节日和假日。

在那艰苦的战争年代里,「武汉疗养院重庆分院」之所以能够战胜困难不断前进,除靠自身的努力外,离不开「中华总会」的支持,其中最值得一提的是中华总会会长罗威牧师。他是一位真正的英雄,带领运输车队,冒着生命的危险,从上海经过敌战区,将药品器材运到重庆,而且维持这样运输直到战争结束。他那全心奉献的牺牲精神,实在令人怀念。

1941年以后,日军分散兵力到太平洋其他地区作战,对重庆的轰炸逐渐减少。

1944年刘啓承医师被派到美国参加「全球总会会议」,「武汉疗养院重庆分院」院长由黄曰聪接任。当时在院工作的医师还有王炜华,王昌华,喻肇绥等。

1948年西教士邓乐彬担任院长,李鸿宾担任经理。同时在院的医师有王炜华,喻肇绥,吴崇和,苏更生四人。

1949年陈良襄担任院长。

1950年郑昭荣担任院长。

从1948到1950年,院长年年更换,但其他人事变动不大。医院业务逐年扩大,病人日渐增多,四位医师每天轮流値班,除了负责处理日常住院、门诊、接生,手术工作外,还要分担护校三班学生的教学和保安路市区的门诊任务,工作十分劳累,不仅値班没有休息,也没有节日假日。但大家同心协力,密切配合,按时完成医疗和教学的任务。

1950年11月,「武汉疗养院重庆分院」由政府接管。综观武汉疗养院重庆分院由1939年创建,至1950年由政府接管,虽然仅仅经历了十二个年头,但它那艰苦创业的院风,和救死扶伤的医德,是値得铭记的。

重庆卫生疗养院

武汉疗养院全体医生护士职员

16·河南郾城疗养院 1926-1948

沈斌仁

河南的医药传道工作,可以追溯到1903年米勒耳,来莫娣,施列民,施柏莎四位医师以及艾克瑞和辛普生两位护士到达河南。他们起初到毕胜道牧师所在的罗山,但是后来不久就转到新蔡学习中文和工作。一年以后,米勒耳夫妇转到上蔡,两位护士随同他们在上蔡。施列民夫妇到项城。当时认为每一个家庭在一个地方组织布道中心是一个好办法。

1907年米勒耳迁到河南信阳。1908年施列民医迁到周家口,而米勒耳则随印刷所迁到上海。

1913年在河南郾城购地建屋。1916年德文波医师担任「华中区会」医药部干事,并兼河南的医药干事。

1921年起则由纪默思医师担任。

1925年起又由卜明德医师接任。河南从早就十二分注重医药工作,但多年来没有自己固定的房屋,工作开展受到限制。

1926年终于决定兴建「郾城善济医院。此院除了医治病人外,还训练了许多有经验的医药布道护士。

1927年的教会年鉴上记载了该院工作人员的名单如下:院长卜明德医师,司库狄克松,其他工作人员有;樊德裕,樊桂兰,王熙民,毛体生,任永德,苏志基,朱仁爱,周爱新,牛遂元,马宝珍。护士有:蒋义德,俞真杰,盛秀英,诺乐思夫妇,卜明德夫人,何美淑,王贵萍,宋朱耀章,苏先壁,王师母,陈悟殿,单桂兴,文方远。

1929年戴让乐医师来河南协助工作。

1931年有贝光慈医师为院长,戴蔼乐医师为副院长。蒋义德为总护士长。狄克松为司库。

1933年戴藕乐医师调上海,另有白源昌医师来工作。

1934年瑞美达接任总护士长,梅帆特接任司库。一年后又由樊德裕接任司库。

1937年有那沙礼医师接任院长。

1938年有曹森元医师担任副院长。这时候抗日战争已经爆发,河南郾城地处铁路交通要道,多次成为战争场地,使医院工作更加艰苦。

1939年葛林代替瑞美达担任总护士长兼护士学校校长。

1941年西教士撤退,本国职工有曹副院长领导维持工作。那几年其他职工有:司库冯城胤,院牧毛永新,化验马华寅,女护士长刘学敏师母,男护士长王学文外科手术室护士长于景芳师母。

1947年教会复兴,郾城疗养院得到派来马牧廉医师为院长,黄子克医师为副院长,葛林也回来担任总护士长,正在庆幸得人得物,预备大展鸿图之际,内战又已迫近。

1948年冬,西教士再度撤退,郾城疗养院暂不开门。

河南郾城疗养院

博施医院产科学生全体照

17·中华三育研

沈斌

1925年、「三育大学」由上海迁至江苏句容桥头镇,地方甚为偏僻。交通不便。因此1926年学校设立诊所,由耿光廉医师为主任,耿光廉夫人为护士,以及几位教职员家属和学生协助。除了为本校师生员工看病以外,也为学校周围乡邻服务。

1928年葛立格医师离校,诊所由许好威夫人管理。直到1934年刘啓承医师从美国罗马琳达学成归国,被任命为桥头医院院长,新建医院房屋三所,前面为门诊及手术室,第二所为病房,最后一所为院长住宅。医院座落在学校大门旁的山头上,便于乡邻来看病。可惜1937年秋,处于战线上的学校无法开学,医院也就此荒废。

1938年与全校建筑一样,被四乡歹人拆运精光,洗劫无存。

1938年秋,「中华三育研究社在香港假「华南三育研究社」社址开学。

1941年冬又逢日军攻占香港。

1942年秋师生长途跋涉,由香港到重庆,假「华西三育研究社」社址开学。

1943年齐耐贫医师被聘为校医,建立松堡医院,有十张病床,此外手术室,化验室,药房,外科,内科,产科一应俱全。工作人员除院长齐医师外,还有上海毕业的护士萧庆元,齐师母刘勤英,黄师母刘汉珍;郾城毕业的护士丁爱芳,还有郑昭荣,陈仕说,崔桂岑等学生参加。新民晚报为医院开幕写了一篇报导说是「麻雀虽小,五脏俱全。」

1947年秋,「三育神学院」从四川重庆松堡迁回桥头镇,恢复原名「中华三育研究社」,齐耐贫医师一度曾调「东北沈阳疗养院」为院长,医院工作暂时停顿,齐医师在本会之最后职务,仍为「中华三育研究社」医院院长

18·打箭炉(康定)医院 1921-1949

沈斌仁

1919年安得烈医师从四川成都出发,全家到了四川西部的打箭炉。他们初到时,住在本地的房子里,一面学习藏语,一面作医药布道的工作。在这以前,安得烈医师已经在新成立的「四川区会 担任干事两年,积极准备再向西进。

1919年成立「华西联会」,同时宣布成立「西藏区会,由安得烈医师担任会长,安得烈夫人担任书记兼司库。

1921年,本会在打箭炉北门置地十余亩,建造房屋,以便更好地为当地居民服务。当年每天来医院求诊的病人已达五十人之多。医院在1928年又经改建,床位加到十五张,器具也渐臻完善,安得烈医师夫妇殷勤工作,不怕艰苦,多年如一日,独自担负起区会和诊所的工作。当地人叫安得烈为安洋人,医术高超,外科内科妇产科无一不精。

1931年「西藏区会」有巴多罗教士担任会长兼书记司库。这一年安得烈医师回国,医院没有医师,暂时由巴多罗兼管。直到1933年,计莫世医师来到,接替了医院的工作。

1937年,从「河南郾城医院」调来龚品珊夫妇和汪维中夫妇,每日门诊数十人,住院床二十余张,一时甚为兴旺。

1939年有王志昌医师接替计莫世医师担任院长。

1942年文慕天医师接任院长。1945年,龚品珊担任区会会长兼医院院长,陆续调到康定(旧名打箭炉)的医师有;马诚,林世荣;护士有:李恩乐,张婉馨,唐恭恩;会计有毕受明。

1949年、许多医护人员相继离开康定。1951年底,龚品珊被判刑,后死在狱中;龚妻贾焕珍跳楼自杀身亡。

到打箭炉路上用午餐

1946年 西康,打箭炉医院的本会两家职员

19·荃湾疗养医院

宣尚忠

1965年,我开始在荃湾疗养医院从事医疗布道工作。〔记得该院于七十年代改名为「荃湾港安医院」〕。荃湾疗养医院于1964年7月间开幕,许艾特医生(Dr.R.Heald)是第一任医务总监。在我服务初期,医务人员有毕斯奇医生(Dr.Bruski来自美国的外科医生);杨治医生(Dr.Marjorie Young 来自新西兰的全科医生)。其后来了柏地邓立普医生(Bert Dunlop),他的妻子也是医生。邓立普医生是一位全科医生,并且有一般外科经验;他出任全科及外科医生,曾为多个病人进行外科手术。曾为陈俊先生的女佣作子宫切除手术,该名病人在手术后仍然处于危险时期;我们医护人员一同为她涛告,感谢上帝!她最后度过危险。雅华摩士医生(Dr.Arthur Moores 加拿大来的外科医生)加入我们的行列。他的妻子是一名护士,后来任「港安医院」护士长。跟着又来了薛宁贾医生(Dr. Sidlinger 来自加拿大的全科医生)。

当时的护士长是威狄嘉小姐(MissWittacker),她是一位和讲可亲的女士,凡事亲力亲为,工作勤奋。凡有需要,她都乐意协助,并经常协助护士和指导她们。事务经理是陈炳煌牧师,陈太当时任膳食部主管。

医院共有75张病床,门诊部非常繁忙。我们在荃湾纱厂附近开设了一所诊所。妇产科病人众多,每天全科及外科医生都要帮忙作接生工作。

我们有一艘「医疗布道船」泊在清水湾附近的西贡渔村海港。每星期天,部份医生、护士、义工及清水湾书院神学生,一同在「医疗布道船」为渔民服务。神学生除协助我们外,还主持一个小型安息日学,神学生中尤以符运明和黄有群二人(后来结婚)最为积极热心。他们是我们的最佳助手。医疗布道船的服务有了成果,一船家受浸加入教会,成为教会的中坚份子。其后,西贡渔村成立了第一所教堂。首个生灵悔改的故事会刊在青年导报,文章是由我执笔的。葛涛小姐(加拿大来的教员)出任医院教会小学教员,一位献身及热心的布道士。她从不间断地每星期天协助医疗布道船的工作,全情投入服务。她以独特的方法关爱船民,深受船民爱戴。

我经常怀念那段船上布道的日子,盼望能有机会参作更多该类的服务。诊所的一切服务都是免费的——免诊金及免药费。当有患重病的病人求诊时,我们会将他转移至荃湾疗养医院作跟进治疗,诊金由慈善基金支付。这种出自爱心的无私善行给船民留下深刻印象,首个船民成为教友就是因为这个原因。

一、两年过后,约在1966至1967年间,许艾特医生(Dr. R. Heald) 被调派至新加坡阳伯医院服务。米勒耳医生继任医务总监,我出任医务总监助理。当时我还年轻,经验尙浅;米勒耳医生便像父亲般指导我。当我不用上班时,便会到清水湾探望米勒耳医生,在他家中度过不少日子。米勒耳太太待我如同她的儿子。米勒耳医生经常与我研讨荃湾医院的各项事情,往往达数小时之久。他给我很多指导和啓发,帮助我理解医院的运作。

米勒耳医生事务繁忙,我在他的监管下独自处理医院的事务,我经常怀念那段与米勒耳医生情同父子的日子,觉得非常可贵。我认识到他是一位忠心不懈的主仆,虽然年纪老迈,但却聪明敏锐、为人仁厚、善解人意,及满有智慧,是我的啓蒙导师。有一次,他对我说:「我每天都感谢上帝,他使我存活,并使我得安康。我年事已高,上帝定意要你从我接过这个火炬,并要传下去。」他激励我全然献身布道事工。

华仁先生(Mr.Rayan)继陈炳煌牧师出任事务经理。华特妮小姐(MissRose Marie Radley)继威狄嘉小姐接任护士长职务,她来自澳洲。1969年底,我离开了「荃湾疗养医院。那时,一位加拿大来的夏尔雁医生(Dr. EddieHalm)加入了医疗队伍。

在1970年至1975年期间,我去加拿大深造儿科,在那里定居。期间,我与一位日本护士结婚。一次,当我代表「荃湾疗养医院」出席「东京疗养医院」的一个工作会,我便认识了我的配偶。我们养育了一子一女。我在1976年回港服务时已是一家四口,回想我离开香港时还是单身。上帝赐福与我,使我获得了加拿大国籍,并获得加拿大儿科院士学位及美国医学委员会(儿科)会员资格。真是感谢上帝!

1976年4月,我转到「香港港安医院」服务。当时的院长是贝察德先生(Mr.Burchard),雅华摩士医生(Dr.Arthur Moores 加拿大来的外科医生)是首位医务总监。其他医务人员包括摩里臣医生(Dr.D.Morrison)、葛涛医生、毕特勒医生(Dr.H.Butler)及魏年顺医生(最后两位是牙医),其后,来了夏卢特医生(Dr. Perry Harold)、屈剔士医生(Dr. Bill Watts)、斯但医生(Dr. B.Stein)、碧琪尼医生(Mr. R. Buckley)等。

医院保送学生往「印度威罗基督教医学院 进修,为两所医院装备医生。我也曾在该医学院受训(1963年的毕业生)。首批果子是何啓智医生和胡子奇医生。跟着还有其他毕业生学成归来。约有五位(威罗基督教医学院)毕业生在荃湾及香港两所医院服务。

贝察德先生离开后,邓菲尔先生(Mr Larrie Dunfield)继任院长。后来他转任基督复临安息日会医务协会(AHSA)会长。院长空缺由维治摩利士先生(Mr. Virgil Morris)继任、摩利士先生服务了三至四年后便退休,由傅懿生先生接任空缺。

在1979年,摩利士离去后,我接任医务总监及医务副院长直至1 9 9 0年8月离开香港为止。

「港安医院」有如下辉煌的发展进程,多方面都是香港首屈一指的:香港首间眼科激光手术医院;香港首间心脏血管手术的私立医院(罗马琳达医学院心脏组负责,由属灵的摩利臣医生带领,他曾深造心脏病学。);摩利臣医生创立了心脏中心,中心能进行一切心脏科的诊断及手术。「港安医院」有「世界最细型开心手术医院」的称誉,一所只有一百张病床的医院竟然有这样的设施,在世界中是绝无仅有的;它也是香港首间医院可进行心脏血管映像——在手术时,医生注视着莹光屏的显示,将一条末端附有球状的通心导管伸入心脏动脉中,张开动脉闭塞之处。这种技术可免除一些不必要的开心手术,使很多动脉闭塞病人受益。

在九十年代,「港安医院」添置了先进的断层摄影计算机扫描机。由美国学成回来的放射学家曹志诚医生主理。曹医生成立了「核能医疗中心」,后来,更添置了最新的磁力共振显影仪。那时,加拿大很多大型医院都没有断层摄影计算机扫描仪,更何况是磁力共振显影仪。

1976年,我们返回「港安医院」服务时,职工还是住在圆型大楼病房上一层的宿舍。后来,在医院对开处兴建了一所员工宿舍,楼高十二层,每层三个单位。十二楼用作教会小学。

医院大楼六楼设有小教堂,可容纳约150人。当年,「港安教会」是港澳区会唯一的英语教会。

「港安医院」全心服务香港社会,提供一个全面的健康提倡学习班,包括:五日戒烟班、体重控制班、压力控制班、烹饪班、妇女产前班等等,这些健康推广特别是预防医学方面,大大促进香港人的健康。

1970年,我初到香港服务时,港安医院董事会的主席是葛培恩牧师,随后则有杨健生牧师及徐精一牧师。

荃湾疗养医院

荃湾港安医院

20·港安医院

谁会想到位于司徒拔道港安医院的现址,曾经是基督复临安息日会的办公室及宿舍!全赖两位献身的基督徒,港安医院始能在1971年成立。在六十年代后期,罗威(Ezra Longway)牧师和米伦义(Robert Milne)牧师,在米勒耳(Harry Miller)医生的协助下,鼓励基督复临安息日会发展委员会将这片土地发展为一所医院。

这些先锋们孜孜不倦地寻宽捐献者,希望能够实现梦想。鳐鱼恤的创办人,前主席及行政总裁陈俊博士,率先捐赠了一佰万元,使这计划得以展开。之后,很多机构及热心人士都慷慨解囊,捐出数佰万元,兴建现今的医院大楼。这些有心人士包括,邵逸夫爵士、安子介先生、陈廷骅先生、周孝先先生、盛智文先生、梁焯铿伉俪等,为不同的医疗设备及服务,合共捐出了数佰万元。王统元先生及吴文正先生慷慨捐出早期的两部升降机。夏利里拉博士亦慷慨捐助当时医院的急症室。(即现时的急诊服务)

事隔多年,多位当年鼎力捐献的人士,至今仍在经济及精神上支持港安医院的医疗工作。当年香港确实需要一所私立医院,为希望得到个别周全照顾,及较富裕的市民服务。位于司徒拔道的港安医院正好填补了这个空隙,至今仍为这群人士服务;而同时医院亦藉着一些慈善基金及计划,向一些贫困人士赠医施药。近年来,愈来愈多有保险及公司医疗津贴的中产阶层使用本院的服务,因为我们可以满足他们对高质素医疗服务的渴求。

早期本院以两层用作病房,职员就在病房以上的地方工作及居住。时至今日,给病人使用的地方已增加到八层楼,一所独立的心脏中心和癌症中心,还有供行政人员工作及居住的港安大厦。我们服务的范围已大大扩充。毫无疑问,港安医院已为一所世界一流的私营医院。

蔡医生代表港督夫人剪彩,香港港安医院,白衣者者为陈俊博士夫妇,

后站者为:罗威牧师、左起:罗庆苏牧师,最右为:弥勒耳医生

港安医院全体相

弥勒耳医师在港安医院破土动工礼讲话,罗庆苏翻译

港安医院

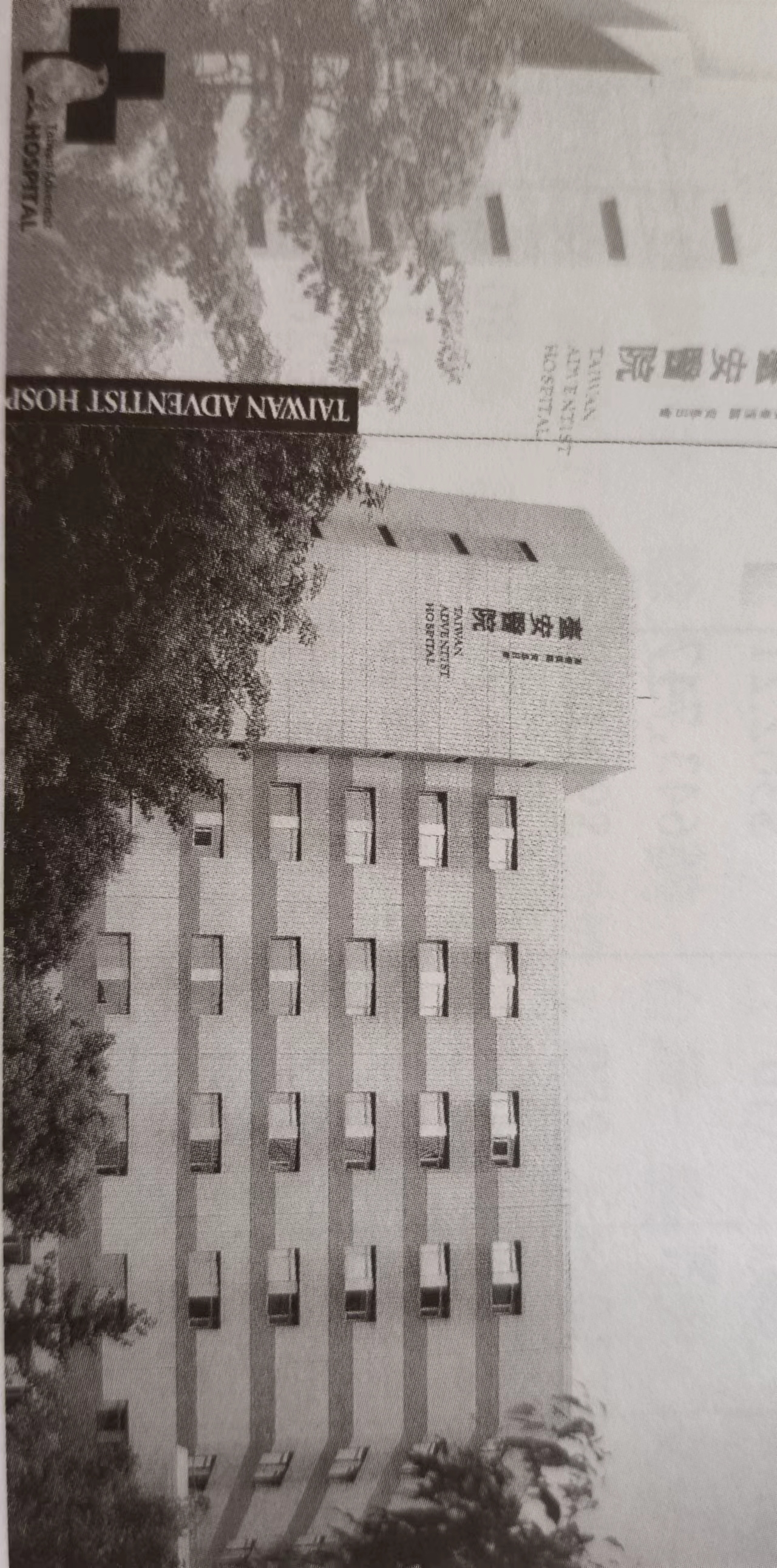

21·台安医院

1955年(民国44年)3月2 8日台安医院(当时名称为台湾疗养院)开幕,由故蒋公夫人宋美龄女士主持仪式,迄今已四十七年。在创始之初,是由米勒耳医师与本会其他领袖和本国工商界人士及政府首长共同规划,募款筹资建立。开办医院的宗旨,诚如创办人米勒耳医师所言,乃为藉传扬福音与医治疾病追随耶稣基督的榜样,也即目前本院所订定的宗旨『我们同心为民众身心的需要而服务,效法主耶稣当日不倦不息的榜样,去解除疾病、苦难和罪的重担,使人恢复健康、平安和完美的品格。』

台安医院由米勒耳医师 (Dr.H.W. Miller) 担任第一任院长,接着历任院长有米啓奥医师(Dr. D. A. Mitchell, Jr.)、赫耀德医师(Dr.R.D.Heald)、傅仁楷医师 (Dr. Edward C. Frank)、潘士德医师(Dr.Wm.VanArsdale)、戴宁基先生 (Mr.Albert R.Deininger)、罗慎德先生(Mr.James D. Roberts)、高光辉医师(Dr.Teru Yamanishi) 及现任的苏主惠医师 (Dr.Susan C.H.Su)。

最初医院开办时仅有七十个床位,在1965年(民国54年)11月将原二层楼的建筑物,另加盖一层楼,共有三层楼,除增添设备和扩充服务范围外,床位亦扩展150床,并增加牙科部门。随后在1977年(民国66年)另重新整修急诊室,并成立恢复室和加护病房。1979年(民国68年)设置听力与语言治疗部门。

由于医学领域急速的扩展,原有的设备随着服务量增加及空间已不敷使用,因此1986年(民国75年)于原址兴建新大楼,迈向新科技,提供民众更完整的医疗设备和照护服务。

1993年(民国82年)本院病床数增至为三百床。1994年(民国83年)本院将一般病床、加护病床、洗肾病床、精神科日间照护等特殊病床扩充加总后,本院病床数已近450张,经卫生署评鉴公布本院晋升为合格的区域级教学医院。

台安医院自开办以来,医院的医护人员为关怀偏远地区住民的健康,多次深入山地为乡民举办巡回义诊。同时为在泰北清迈地区难民营的民众提供义诊。本院在推动预防保健工作不遗余力,例如:推广家庭计划、与陶声洋防癌基金会合办免费乳癌筛检、开办戒菸卫教班、成立产前夫妇保健教室、首创产前拉梅兹班、糖尿病卫教班、高血压防治班、体重控制班、心肺复甦术(CPR)等。更为使患者感受本院特殊的关爱,成立了妇女更年期保健班和联谊会、乳癌病友温馨联谊会等,以提升妇女朋友们对健康生活的信心。

台安医院一直以来均遵行本会教义,提供健康的天然素食餐点。台安医院另有一广获民众喜爱、口碑极佳且众所皆知的各式麺包及点心。台安医院以「新起点」无精炼油或糖为烹调方式,提供员工和住院病患、家属、访客健康营养美味的食品。

近日台安医院全力配合行政院卫生署及台北市卫生局大力倡导预防医学的理念,推广健康发展等各项活动,建立健康的生活型态,预防慢性病的认知,拟定「社区白皮书,开办新起点健康讲座,成立社区健康营造中心,积极推行社区健康计划等。台安医院经过八年细心规划和三年来的奔走与协调,终于在卫生主管机关的支持下,于2002年(民国91年)7月24日举行兴建预防医学的「医疗保健大楼 开工动土典礼。在典礼中承台北市马英九市长和卫生局邱淑媞局长致词时,一致推崇台安医院在推动健康医院的生活行为和理念,并公认台安医院是标竿与先驱

台北台湾疗养院旧貌

台安医院

搜索

搜索